起業や開業を控えた時、ホームページを作るべきか迷っていませんか?この記事では、ホームページが果たす役割や目的別の選び方、さらに自作と業者依頼のどちらが良いのかを詳しく解説します。

これから起業する方や、新しいビジネスをスタートした会社に向けて、成功するためのポイントをお伝えします。ぜひ最後までご覧ください!

◆目次

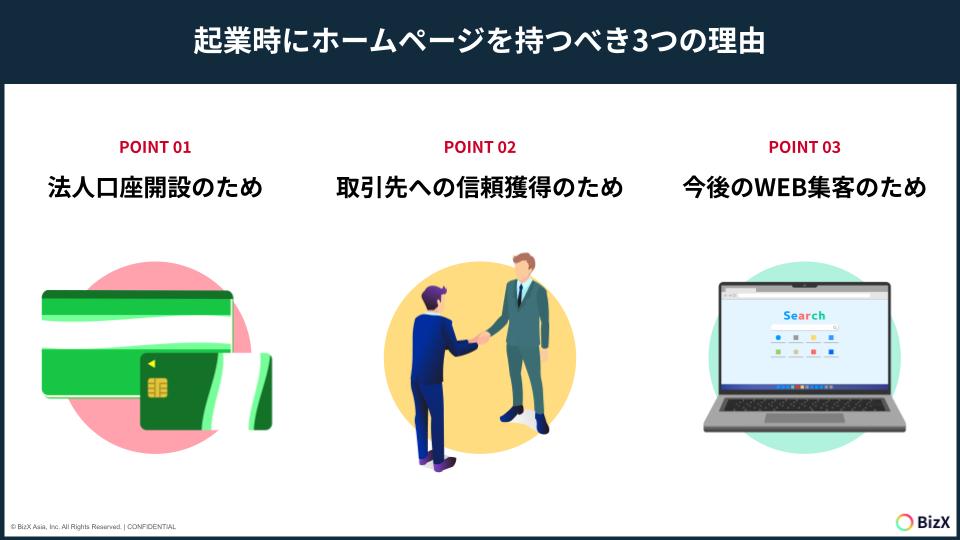

Toggle1. 起業時にホームページを持つべき3つの理由

結論として、ホームページは開業や起業時に制作しておくべきと考えています。

開業や起業時、限られたリソースの中で「ホームページは本当に必要なのか?」と疑問を抱く方は多いでしょう。私たちも当初、費用や人的リソースを抑えるためにホームページを後回しにしようと考えました。

しかし、実際には「ホームページを制作しておいた」ことで機会損失を防ぐことができたと痛感しています。

法人口座の開設や取引先との信頼構築、さらには今後の集客基盤としての重要性を考えると、目的に応じたホームページ制作は事業をスムーズに進めるための必須事項です。

以下にて、私たちが事業開始時にホームページを持っていてよかったと感じた点を基に、その理由を3つの観点から説明します。

1-1. 法人口座開設のため

起業直後に法人口座を開設する際、多くの金融機関が会社の信用力を確認します。その中でホームページの有無は、大きな判断基準のひとつです。

昨今では、法人口座の不正利用防止の観点から、メガバンクのみならずネット銀行での法人開設においても非常に厳しい審査があります。また、ネット銀行の開設申し込みの際にも、ほぼ必須といって良いほど、「ホームページはありますか?」という設問や質問があります。

銀行としては、ホームページの有無によって、どのようなビジネスを具体的に実施するのか?今後も継続して事業を行なっていく意思があるのか?を判断する1つの材料になっていると思われます。

各銀行の判断基準は不明確ではあるものの、基本的には最低限の自社の会社情報、事業概要、サービス内容などを整えたホームページがあるだけでも、口座開設の審査がスムーズに進む可能性が高まります。

1-2. 取引先への信頼獲得のため

多くの起業家の創業時においては、これまでの人脈を生かして仕事をとっていくケースが多いと思われますが、事業を軌道に乗せるためには新規顧客の開拓が必須となります。例えば、やっと開拓できた新規取引先との契約の際、自社のホームページがない場合、その取引先は不安を覚えるかもしれません。

「法人口座開設のため」でも説明したように、相手企業にとってもホームページの有無はその企業が今後事業を行なっていく意思を図れるものとなります。

ホームページはその会社の「顔として」「Web上の名刺代わりとして」機能します。私たちも、取引先に信頼してもらうために、事業内容や所在地、連絡先をしっかりと明示したホームページを作成しました。その結果、新規の取引先からも「しっかりとした企業」という印象を持ってもらったことで商談がスムーズに進む場面がありました。

1-3. 今後のWEB集客のため

ホームページは「信頼構築」だけでなく、「集客基盤」としても役割を果たします。私たちも、ホームページを「24時間稼働する営業マン」として活用しています。

日々、SEO対策を行い、ブログを通じて情報発信を続けることで、見込み顧客からの問い合わせが自然と増えました。ホームページは短期的な信用構築だけでなく、長期的な集客基盤としても欠かせないツールです。

創業時期は、なるべく自身のリソースをかけない効果的なマーケティグ施策を実施していく必要があります。ぜひ起業時にこそ、今後の事業目的や事業計画に応じた形でホームページの準備を進めておくことをおすすめします。

2. 起業時に知っておくべきホームページの役割

ホームページの目的は「見込み客に信頼感を与える」「自社の価値を届ける」「顧客のニーズを引き出して問い合わせに繋げる」ことです。そして最終的には顧客を獲得し、売上を上げるための手段として機能します。つまり、ホームページはゴールそのものではなく、成功するためのツールです。

2-1. 信頼感を与える

ホームページは、会社の信用力を視覚的に伝える場です。事業内容、会社概要、代表者の経歴、顧客の声、実績などの情報を整理して掲載することで、見込み客に「この会社は信頼できる」という印象を与えます。特に起業直後は知名度が低いため、ホームページを通じて実在性や信頼性をしっかりとアピールすることが大切です。

2-2. 自社の価値を届ける

ホームページは、単なる情報発信の場ではなく、あなたの事業の「価値」を伝える場でもあります。サービスや製品がどのように顧客の課題を解決できるのか、独自性や競争優位性を含めて伝えることが重要です。視覚的に魅力的なデザインや明確なメッセージで、自社の価値を効果的に届けることが、見込み客を惹きつけるポイントとなります。

2-3. ニーズを引き出し、問い合わせに繋げる

ホームページは、訪問者のニーズを引き出し、最終的に行動(問い合わせや購入)に繋げることを目的としています。問い合わせフォームやCTA(行動喚起)ボタンを適切に配置することで、見込み客が次のステップに進みやすい環境を作ります。また、FAQや事例紹介などを通じて、顧客が抱える疑問や課題を解消することで、信頼感を高め、自然な形での問い合わせを促すことが可能です。

3. 起業時の目的別のホームページ制作方法の選び方

ホームページ制作は「目的」が全てです。

特に事業を開始したての際には、資金や従業員などリソースも限定されています。また経営していく中で事業内容の変更や事業のピボットなどもありえるでしょう。

そのため初めから100%の完成度のホームページを作り込んでおく必要はありません。

そこで、まず整理すべきなのは「そのホームページを何のために作るのか?」という目的です。法人口座の開設、取引先への信頼構築、WEB集客など、目的によって必要な要素や制作方法は大きく変わります。

3-1. 法人口座開設を目的とするなら

最低限の情報を網羅した簡易サイトが最適です。

金融機関の法人口座開設では、会社の実在性、事業の継続性を証明するためのホームページが求めらます。この場合、次の要素を含む簡易的なホームページで十分であることが多いです。

- 会社概要ページ:会社名、所在地、設立日、代表者名を記載

- 事業内容ページ:具体的な事業概要の説明、サービスの内容、料金体系などの詳細

- 問い合わせページ:問い合わせフォームや住所や電話番号、メールアドレスを明示

3-2. 取引先への信頼獲得とするなら

信頼感を与えるコンテンツとデザインが鍵となります。

取引先への信頼構築を目的とする場合、発信するコンテンツ内容が重要になります。

- 会社沿革や代表挨拶:代表の創業の想いや経歴等をアピール

- 実績や事例紹介:過去の取引や成功事例を掲載しておく

- プロが作ったデザイン:洗練されたデザインで「しっかりした会社」という印象を与える

3-3. WEB集客とするなら

サイト全体のコンテンツ設計や継続的なSEO対策が必要です。

WEB集客を目的とする場合、検索エンジンでの露出や訪問者を増やすための戦略が必要となります。

- ブログ:顧客の課題を解決する記事を投稿

- ソリューションページ:顧客の課題を指摘し、ニーズを喚起する内容を掲載

- 比較検討層向けページ:よくある質問やアフターフォロー、製品比較などを掲載

- キーワード選定とSEO対策:ターゲットとする検索ワードに合わせて最適化

- ホワイトペーパーの設置:潜在的な見込み客の情報を獲得できる仕組みを整備

4. 自分で制作?それとも業者?|制作費用の相場感

ホームページ制作は「誰が作るか」で費用感は大きく変わります。

ホームページ制作には費用や時間がかかるため、その投資判断として「自分で作りコストを抑えるべきか」「業者に依頼して品質を担保すべきか」という選択になります。

4-1.各手段の相場感まとめ

大まかな費用の相場感は以下となります。

- 自分で制作する場合:無料、または数千円〜数万円(ツール利用費やドメイン・サーバー代含む)

- 業者に依頼する場合:10万円〜100万円以上(フリーランスか制作会社か?サイト規模やデザインの複雑さによって変動)

4-2. 自分でホームページ制作する場合の相場感

自分でホームページ制作する場合、基本はホームページ制作ツールを利用し、自身で制作することが一般的です。ある程度WEBの知識があれば、ワードプレスを自社で構築し、市販されているテンプレートでクオリティの高いサイトを制作することも可能です。

- 無料ツール(Wix、ペライチなど):基本機能は無料。ただし、カスタマイズには月額1,000〜3,000円程度の費用が発生。

- CMS(WordPressなど):テーマ購入で5,000〜3万円程度。ドメインやサーバー費用で年間1〜2万円が必要。

メリットとして、WEB制作の知識がなくとも一定レベルのサイト制作が可能で、大きくコストを抑えられます。その一方で、制作にあたって時間がかかることやデザインや機能の自由度が制限されます。

創業時、基本は代表者がホームページ制作をすることが多いと思われますが、自身のリソースをWEB制作に投資すべきか、それとも他の営業やサービスの作り込みに当てるべきかを考慮し、判断することが重要になります。

また近年、銀行の申し込みページにおいても、簡易的なホームページでは受け付けない旨が注記されているケースがあり、自作ツール(Wix、ペライチなど)を活用されているものは、ホームページとして扱わないとする銀行もあります。そのため、ある程度のITやWEBスキルが必要になってきます。

4-3. 業者にホームページ制作を依頼する場合の相場感

本格的なデザインや高品質、アフターフォローを求める場合に適切です。業者に依頼する場合の費用は、制作規模や内容によって大きく異なります。

- 小規模サイト(1〜3ページ程度):10〜30万円

- 中規模サイト(5〜10ページ程度):30〜100万円

- 大規模サイト(10ページ以上):100万円以上

メリットとして、プロ仕様のデザインと機能が期待できるのは当然ながら、制作時間を大幅に短縮できるので創業時期の貴重な代表者の時間を別のタスクに投資できます。しかし、初期費用が高額であったり、今後サイトを変更や更新する場合には、追加費用が発生する場合があります。

4-4. ホームページ制作業者選びの4つのポイント

起業時にホームページ制作を業者に依頼する際、選択肢が多くて迷うのは当然です。限られたリソースの中で最大の効果を引き出すためには、「価格」「品質」「サポート体制」の3つをバランス良く見極める必要があります。

ここでは、創業時の会社として具体的にどのような基準で業者を選べば良いかを解説します。

ポイント1: 「事業の優先順位」に合う業者を選ぶ

創業時はホームページ制作だけでなく、商品開発や営業など多くのタスクに追われる時期です。ホームページの目的が「法人口座開設」や「信頼性の補完」であれば、デザインや高機能にこだわる必要はなく、簡易的なページ制作を得意とする業者で十分です。

一方で、「WEB集客」や「ブランディング」が主な目的であれば、SEOやコンテンツ制作をサポートできる業者が必要です。

ポイント2: 「初期費用」と「運用費用」のバランスを確認する

創業時の資金繰りは非常にタイトです。一度の出費が大きくてもランニングコストが抑えられる業者が良い場合もあれば、初期費用を抑えつつ毎月のサポート費を払う方が現実的な場合もあります。これを見誤ると、後々資金ショートを招く危険性があります。

契約前には以下をしっかり吟味してください。

- 初期費用:制作費用やオプション料金

- 運用費用:月額の保守・サポート料金

- 追加費用:更新作業や機能追加の料金

ポイント3: 「コミュニケーションの取りやすさ」を重視する

起業時は、ホームページ制作にかける時間が限られています。そのため、業者との連携がスムーズかどうかは非常に重要です。質問への回答が遅い、提案が一方的など、コミュニケーションが取りづらい業者に依頼すると、進行が滞り、最終的に納期遅れや期待外れの成果物に繋がる可能性があります。

提案を受ける際には以下の観点を持って提案を受けてみてください。

- 初回の打ち合わせやメール対応の速さをチェック

- 担当者の提案力や対応の丁寧さを評価する

- 定期的な進捗報告やスケジュール調整が可能か確認する

ポイント4: 「公開後のサポート体制」がある業者を選ぶ

ホームページは公開がゴールではありません。公開後に修正や更新が必要になる場面が必ず出てきます。この時、業者が迅速に対応してくれるかどうかが大きな差を生みます。また、運用に関するアドバイスやアクセス解析のサポートがある業者であれば、起業後のビジネス成長にも役立ちます。

今すぐ契約しなくとも、今後のサポートプランを確認しておくのが良いでしょう。

- サポート内容(更新対応、運用サポート、SEO改善など)を事前に確認する

- 今後は「何をどこまで対応してくれるのか」を具体的に聞いておく

5. よくある失敗ケース

起業時にホームページを制作する際、多くの人が「とりあえず作る」ことに集中し、必要なポイントを見落としてしまいます。その結果、時間や費用を無駄にしたり、期待する効果が得られないケースが少なくありません。事前によくある失敗例を知っておくことで、それらを回避しやすくなります。

5-1. 自分で制作する際の注意点

無料ツールの制限を理解しておく

基本的に無料プランでは、その使用するツールのロゴが自社のサイトに自動で反映されてしまったり、機能が制限されてしまったり、と企業ホームページとしては活用しにくいケースもあります。

事前にプランを確認し、必要があれば有料のプランも検討しておけるようにしましょう。

デザインや機能にこだわりすぎる

初心者の場合、ホームページのデザインやアニメーションなど細かい機能に時間をかけすぎてしまうことがあります。その結果、肝心の「情報が訪問者に伝わりやすいか」が疎かになることがあります。

まずは最低限必要な情報(会社概要、事業内容、連絡先など)を優先して整えましょう。シンプルでも伝わりやすい設計を心がけることが重要ですし、ツール側で提供されているテンプレートを活用するのがベストです。

SEOを考慮していない

自作の場合、SEOの知識が不足しているために、検索エンジンからの集客が期待できないホームページになりがちです。例えば、適切なキーワードを使わない、画像の最適化が不十分といった問題が発生します。

まずは基本的なSEO対策方法(キーワード設定、メタタグの記入、ページスピードの改善)を学び、サイト制作時に反映させましょう。

継続的な更新ができない

自分で制作した場合、ホームページ公開後に放置してしまうケースも多くあります。情報が古いままだと信頼を損ねる可能性があります。

Web集客を目的とする場合、公開後の更新計画を立て、少なくとも月1回は内容を見直す時間を確保しましょう。

5-2. ホームページ制作業者を選ぶ際の注意点

今後発生する見積もりが不明確

創業期の会社の場合、ホームページ制作依頼が始めてというケースも少なくありません。制作費用が曖昧なまま契約を進めてしまい、後から追加費用が発生するケースがあります。必ず複数の業者に見積もりを依頼し、「初期費用」「月額費用」「オプション費用」について詳細な説明を求めましょう。

納期が守られない

Web制作は、制作会社と依頼者の共同作業です。良いホームページを作成するためには、依頼者の協力が必要不可欠です。しかし業者によっては、プロジェクト管理の甘さから、依頼主をリードできず、公開スケジュールが遅れてしまい、起業予定日にホームページが間に合わないことがあります。

納期を契約時に明確にし、依頼主側であるあなたから制作プロセスの途中で進捗確認を行いましょう。

自社に合わないデザインや内容

業者が提供するデザインや機能が、自社のブランドイメージや目的に合わない場合があります。特に制作費用が安い場合は、テンプレートを利用している可能性もあります。依頼前に、業者の過去の実績を確認し、今回はテンプレートなのか、オリジナルで制作するのか、など自社のイメージに合う提案を受けられるかをチェックしてください。

アフターサポートが不十分

契約内容によっては、公開後のホームページ更新や修正に対応してもらえず、自分で手直しする必要が生じる場合もあります。契約前にアフターサポートの内容を確認し、必要な修正やメンテナンスが依頼できる業者を選びましょう。

一般的に、保守契約を結ばない限り、公開後は依頼主がサイト管理をしていくことが前提になることが多いです。そのため保守契約の有無、そして契約の有無によってどのような時に追加費用が発生するのかを明確にしておくことをおすすめします。

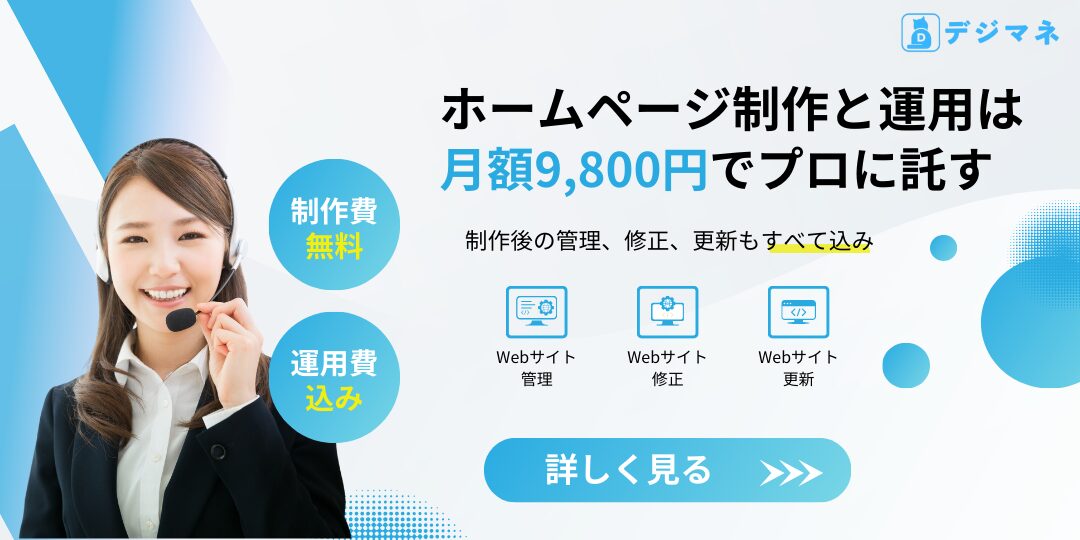

可能な限り初期費用を抑えられる制作会社を選ぶ

創業時は運転資金として、なるべくキャッシュは手元においておきたいものです。そこで、弊社でも実施する月額のみでWeb制作を実施し、公開後の運用や管理が一体化されているサービスは、創業時の会社にとって、より良い選択になります。